Comme tout dans la vie, le monde de l’art connait lui aussi sa propre hiérarchie. Pendant très longtemps, ceux que l’on appelait « les peintres de fleurs et de fruits » se trouvaient tout en bas de l’échelle jusqu’à ce que le genre de la Nature Morte connaisse soudainement un certain élan. Malgré sa très longue existence, ce n’est qu’au XVII° siècle que ce genre prend de l’ampleur et devient à la mode. Beaucoup plus intéressant qu’il n’y parait, comment pouvons-nous réellement définir ce genre artistique et quel est son but ?

Avant de continuer, n’hésitez pas à me suivre sur Instagram(UneBreveHistoiredArt), TikTok, Youtube, Facebook, à vous abonner à mon site et à liker l’article à la fin de votre lecture s’il vous a intéressé.

Nature Morte, Antiquité

Le genre de la Nature Morte a en réalité toujours existé. On trouve son origine dans la Grèce Antique, en pleine période hellénistique. Nous avons pu retrouver sur des fresques et mosaïques différentes représentations des plaisirs simples de la vie, des scènes de grands banquets. Elles étaient utilisées comme décors. Ce genre continuera d’évoluer au fur et à mesure de l’Histoire et perdurera. La Nature Morte signifiant clairement « vie immobile » peut paraitre dans un premier temps assez ennuyant. Mais en réalité, lorsque l’on y regarde de plus prêt, on peut très vite comprendre les enjeux qui se cachent derrière ces compositions. Entre prouesses techniques et vie fastueuse, le genre de la nature morte permet en réalité aux artistes d’étoffer leur savoir-faire mais aussi et surtout, de gagner de l’argent.

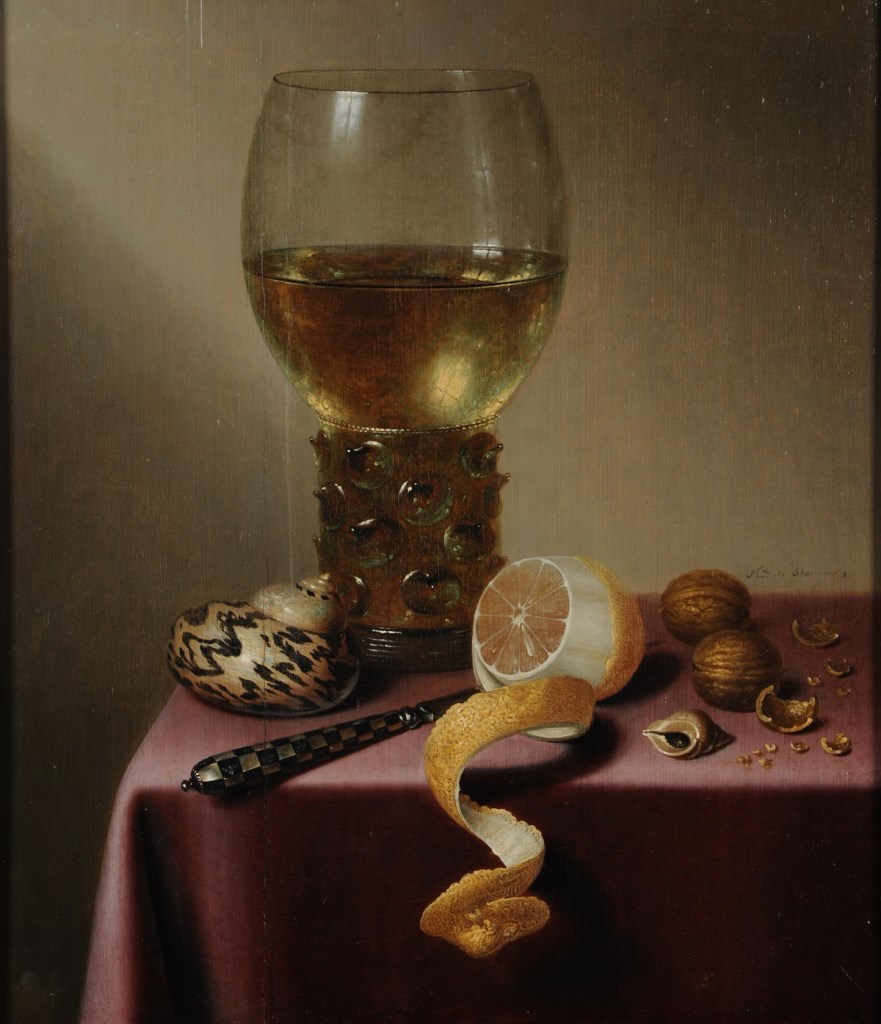

Nature morte au citron, Boelema de Stomme

Pendant très longtemps, le genre de la Nature Morte n’était pas très pris au sérieux. Ce genre essentiellement pictural n’était pas très bien considéré par l’Académie. Ceux que l’on nommait avec dédain de peintres de fleurs et de fruits étaient quelque peu sous-estimés.

Du Moyen-Age jusqu’à la Renaissance, la Nature Morte servait là aussi de complément à des scènes religieuses, mythologiques ou historiques. Il aura fallu attendre le XVII° siècle pour voir une évolution significative. Deux grandes écoles se démarquent et s’affrontent : l’école flamande et l’école hollandaise.

Nature Morte, Maria Van Oosterwyck, XVII

Mais quels sont les caractéristiques de la Nature Morte ?

La Nature Morte se caractérise par un ensemble d’éléments naturels et/ou d’objets inanimés disposés au bon vouloir de l’artiste. On y retrouve des aliments (fruits / légumes / gibiers…), des fleurs mais aussi des objets créés par l’homme comme des livres ou des verres savamment disposés. Ces tableaux requièrent énormément de travail et d’étude de sujets. Ils sont en réalité d’une grande richesse visuelle. Les artistes s’investissaient énormément en étudiant des encyclopédies pour réaliser au mieux leurs compositions. On retrouve énormément de représentations de bouquets de fleurs car celles-ci connaissent un fort engouement. En effet, l’Europe voit arriver les tulipes fraichement apportées de Constantinople. De même pour les coquillages, crustacés et autres éléments de la mer qui représentent les merveilles du monde et dorment généralement dans des cabinets de curiosités. Les artistes aiment les représenter dans leurs tableaux puisqu’en plus d’être esthétiquement beaux, ils symbolisent aussi une forme de voyage, de rêve et de beauté.

Le Paon Blanc, Jan Weenix, 1693

En plus des tables dressées et des célèbres bouquets de fleurs, un des sujets favoris de ces peintres de Nature Morte est la chasse. On retrouve beaucoup de tableaux représentant littéralement des cadavres d’animaux. Ceux-ci symbolisent clairement des trophées. La chasse faisait partie intégrante de la vie des princes et des nobles. Ces derniers commandaient donc des tableaux pour pouvoir exposer à la vue de tous leurs exploits et ainsi se valoriser. Quant à l’artiste, celui-ci peut montrer l’étendu de son savoir faire et de sa technique en créant des compositions travaillées, en jouant avec la lumière et les différentes tonalités de couleurs.

L’expression « Nature Morte » prend dans ce cas précis tout son sens. De manière un peu philosophique, on peut se dire que ces tableaux exposent en réalité une opposition assez marquée entre l’homme et la nature. C’est un sujet très récurrent dans l’histoire de l’art que l’on verra évoluer au fur et à mesure du temps. La Nature Morte permet de nous montrer une de ses facettes.

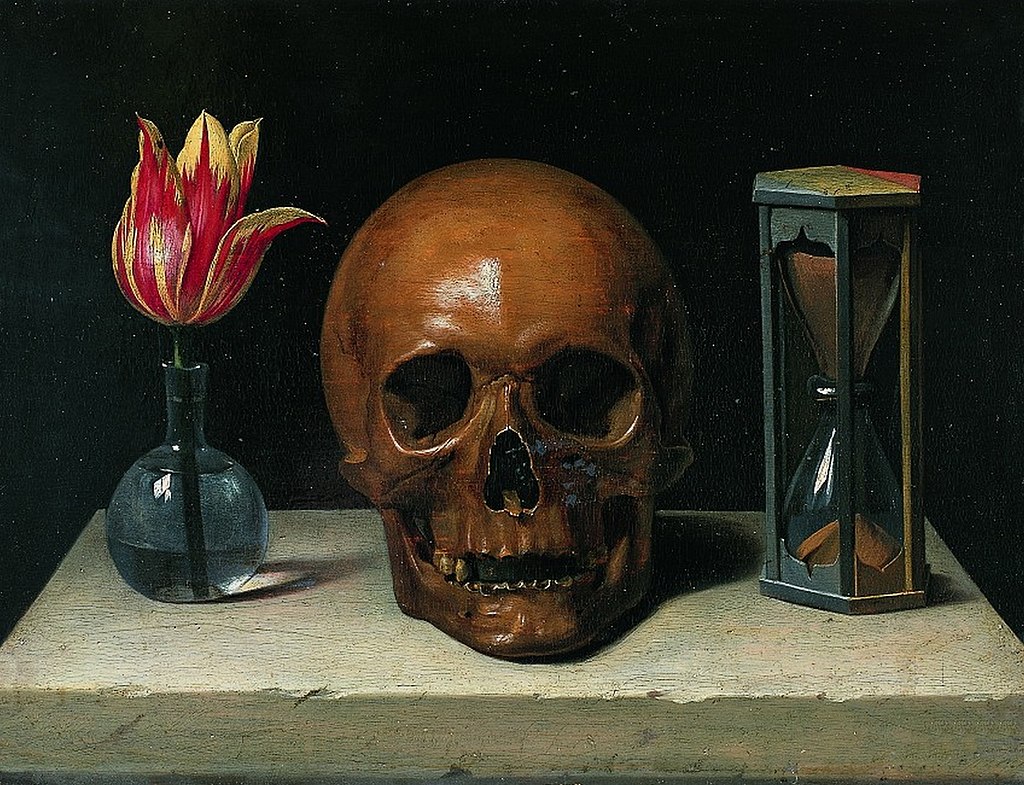

Vanité, Philippe de Champaigne, VII

Il est tout de même interessant de faire un parallèle entre le genre de la Nature Morte et la Vanité. Car en effet, la Vanité reprend tous les codes de la Nature morte. On retrouve toutes les caractéristiques de cette dernière.

La Nature Morte est elle aussi très symbolique. Elle fait référence aux plaisirs de la vie, à la richesse, au luxe, à la beauté mais ne connait aucune visée morale. La Nature Morte ne sert en réalité qu’à montrer les talents de son peintre et à montrer la richesse de son commanditaire. La Vanité à l’inverse, nous pousse à la réflexion sur notre condition humaine. Les éléments représentés s’y réfèrent directement. On retrouve par exemple des crânes, des sabliers et des fleurs symbolisant le temps qui passent et la beauté qui se fane.

Toutes les Vanités sont des Natures Mortes mais toutes les Natures Mortes ne sont pas des Vanités. Elles n’ont pas nécessairement de visées religieuses ou spirituelles.

Et vous, qu’en pensez-vous ?

Si vous souhaitez étendre un peu plus le sujet, je vous propose deux articles :

N’hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker l’article, à vous abonner au site et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater de mes aventures !